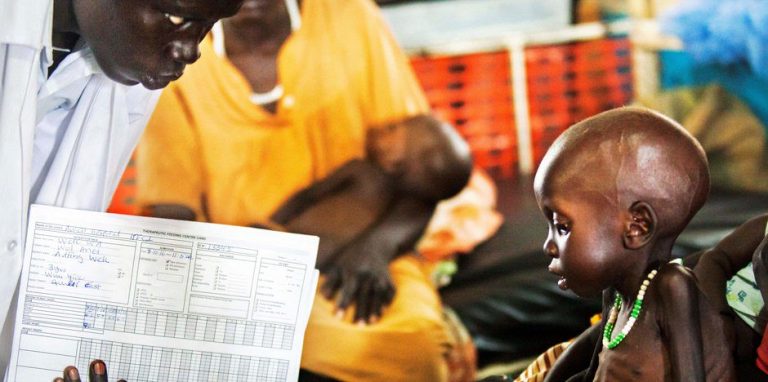

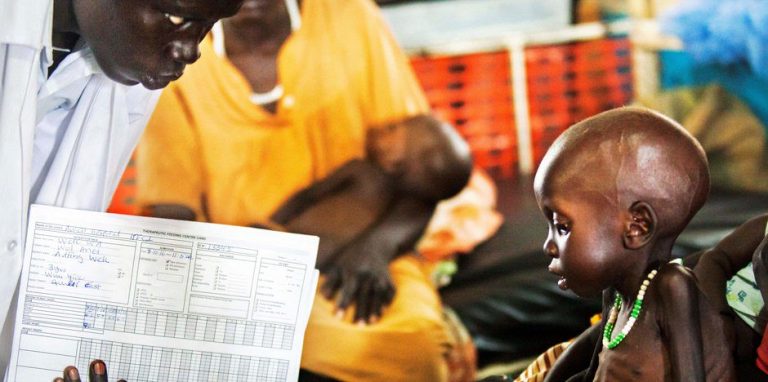

【共融社會】刻不容緩:南蘇丹超過五百萬人陷入饑荒危機邊緣

非洲國家南蘇丹陷入饑荒危機,救援團體指出,若國際社會不在4月前動員介入,將有550萬人受饑荒影響,不少災民生命受到威脅。

南蘇丹饑荒危機可說是對環球不平等一個最尖銳的諷刺:一邊廂全球食物供過於求,另一邊廂卻有2,000萬人活在饑荒邊緣。當一個國家出現「饑荒」狀態,即表示當地每天,每一萬人中有逾二人餓死。若國際社會袖手旁觀,任由數百萬人死於饑餓,這將會是人道歷史中最嚴重的道德缺失之一。

非洲國家南蘇丹陷入饑荒危機,救援團體指出,若國際社會不在4月前動員介入,將有550萬人受饑荒影響,不少災民生命受到威脅。

南蘇丹饑荒危機可說是對環球不平等一個最尖銳的諷刺:一邊廂全球食物供過於求,另一邊廂卻有2,000萬人活在饑荒邊緣。當一個國家出現「饑荒」狀態,即表示當地每天,每一萬人中有逾二人餓死。若國際社會袖手旁觀,任由數百萬人死於饑餓,這將會是人道歷史中最嚴重的道德缺失之一。

說起「上癮」,我們即時想到「毒癮」、「酒癮」等例子,然而,這是否對「成癮行為」充份的理解? 心理學把癮定義為長期沉溺於某一種事物或活動中,而這些過度沉迷的行為往往佔據了生活的一大部份,並在工作、學習、社交及家庭關係上造成嚴重影響。

情人節將至,各大小商家不斷提醒我們要買這產品、要吃這晚餐才能夠有個浪漫難忘的情人節,加上隨著社交媒體越來越壯大,我們「被洗版/腦」得無處可逃! 人人都在做的事情,我們也不能不做嗎?

一份信念和一個夢想將兩班從未在起跑線相遇的年青人結連在一起,一班是來自國際學校的尖子,一班則是被評為band 3(代表成績不佳)學校的學生。他們既是出資者和受資助人的關係,也是夥伴,又是互相學習對象。

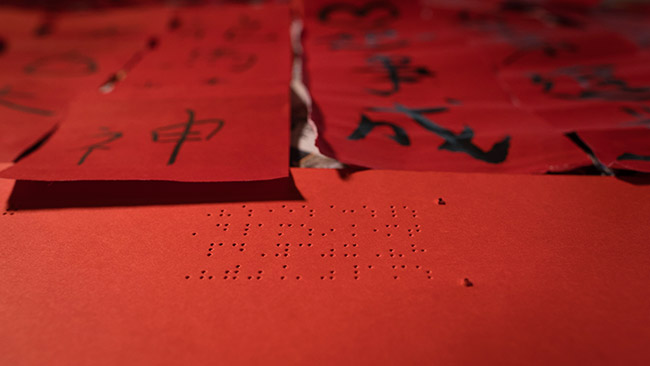

為了解視障人士在日常生活上遇到的困難,我探問香港傷健共融網絡的視障朋友Eva:「你看不到東西,怎樣預備過新年?」

「我是家庭主婦,天天也煮飯!」Eva開朗的回應瞬間瓦解了我的無知——對身體殘障人士日常生活上之不便和困難作了過度想像。我追問:「你看不到,怎煎蛋?怎知道已經煎熟又不煎燶?」Eva有點無好氣地分享她的烹飪心得,「可以靠香味嘛,或者用鑊鏟移動一下塊蛋,也會知道煎成怎樣啦!」她還補上一句:「用唔到眼咪用腦囉!」

每個人都會有時動怒,但是無法控制的盛怒對你自己和周圍的人都沒有好處。若果你不能控制怒氣,可能就會跟人打鬥或危險駕駛,累己累人。

你最擅長的事情是甚麼?你多久沒有做自己喜愛、讓自己感動的事?我們的孩子是否天天在捱著了無生氣的學習?在國際擁抱日(1月21日)來臨前,讀一讀尼可拉斯.歐德藍(Nicholas Oldland)的兒童繪本《Big Bear Hug》(中譯:大熊抱抱),也許可以給我們一點啟示,讓我們一起擁抱標準以外的可能性。

剛踏入2017年幾天,很多人都在興致勃勃期許新一年的突破,滿肚計劃,希望自己在這一年會變得「不一樣」,例如做多運動、吃得更健康或是活得更快樂。然而,有調查發現,超過三分一人在一月第四個星期已經放棄目標!就讓我們「對症下藥」,綜合心理學專家、行為學專家和科學家的意見,找出實現新年目標的妙方。

每年年終至翌年歲首,節日一個接一個,既有西方重要節日聖誕節、全球同慶的新年,緊接有華人社會的大節農曆新年,然後還有情人節。雖然人們不願意將歡樂節日與痛苦哀傷掛勾,但實際上,世界上有一大群人,在大時大節倍感焦慮。中國有一句詩:「每逢佳節倍思親」,好提醒我們在節日期間,要多關心自己的精神健康,還有掩藏在璀璨節日氣氛後的憔悴人們。

源於內心的召喚,還有一份對精神病患者的關注,三位志同道合的好友,催生了相信是全港資訊最齊備的精神健康網上電台和資源庫──友心情Radio-i-Care。

這三位女英雄是Eppie(尹可如)、Eva(阮曼華)及Vera(劉潔明,別名心明)。Eppie是資深精神復康社工;Eva退休前是理工學院教授設計的老師,也是友心情的節目主持、節目顧問及美術總監。Vera則是前商業電台DJ、東華三院前資深社工,離任後又成為友心情的王牌節目主持和節目製作總監。她們早在2005年一次聚會中,談到精神病患者一直備受忽視以至誤解,正確的治療機會及正常的生活空間因此被扼殺。一則當年廣受關注的「石塘咀故事」,更讓她們覺得急需為精神病患者及家屬多做一點事。

早前,香港一宗智障女子涉嫌遭院舍管理人員性侵犯的事件,引起社會討論院舍監管制度是否存在很多漏洞,令這群活在我們中間的有需要人士得不到應有的尊重。若智障或殘障人士可於家中得到父母或親人照顧,當然最為理想;但現實是照顧智障或殘障人士的壓力令這些家庭漸漸隱藏自己,在社會大眾視線中退出。早前,香港,一名與中年智障兒子相依為命的七旬婦倒斃家中,智障子伴屍一周至單位傳出惡臭,始由保安員報警揭發事件;這事件正好說明即使家人能應付,隨著時日過去,父母很有可能比需要照顧的子女更早離世,遺留下來的問題既教人心痛,也是值得關注的社會問題。

香港公園一條有十四年歷史的長滑梯年前被拆走,激起一班港媽港爸反彈。幾經爭取下,政府在原址重置滑梯。重新安裝、長達四米的長滑梯於本月初開放,但有關這條滑梯的新聞仍然不絕,有批評指政府安排兩名保安員駐守滑梯出入口,令公園「監獄化」,剥奪了兒童的玩樂權利。值得我們探究是,究竟誰是遊樂場的主角?