香港融樂會創立人王惠芬(Fermi) 自言自己有過度活躍症!她一向幹勁十足,十多年來一直為居港的少數族裔人士爭取權益。被公認為大笑姑婆的 Fermi 熱衷於社福和時政議題,她 2013年患上子宮肌瘤,她也沒有被打倒,仍然活躍於不少民間團體,甚至成為佔中運動的核心義工。但真正的考驗,是雨傘運動後,她患上抑鬱,這名大笑姑婆開始愁眉不展。禍不單行,2016年中, 她發現患上乳癌。癌症和抑鬱雙重夾擊下,Fermi 不知不覺走入生活黑洞中;今天,她發現黑暗盡頭有光明,還帶來她新的方向。

雨傘運動完結後,Fermi 生活習慣大變天,一時一覺睡上兩日兩夜,一時兩、三天也睡不著,她起初以為只是身心疲累,但後來開始無緣無故流淚,求助醫生,原本只是希望醫生給她開安眠藥,結果知道自己患上抑鬱。

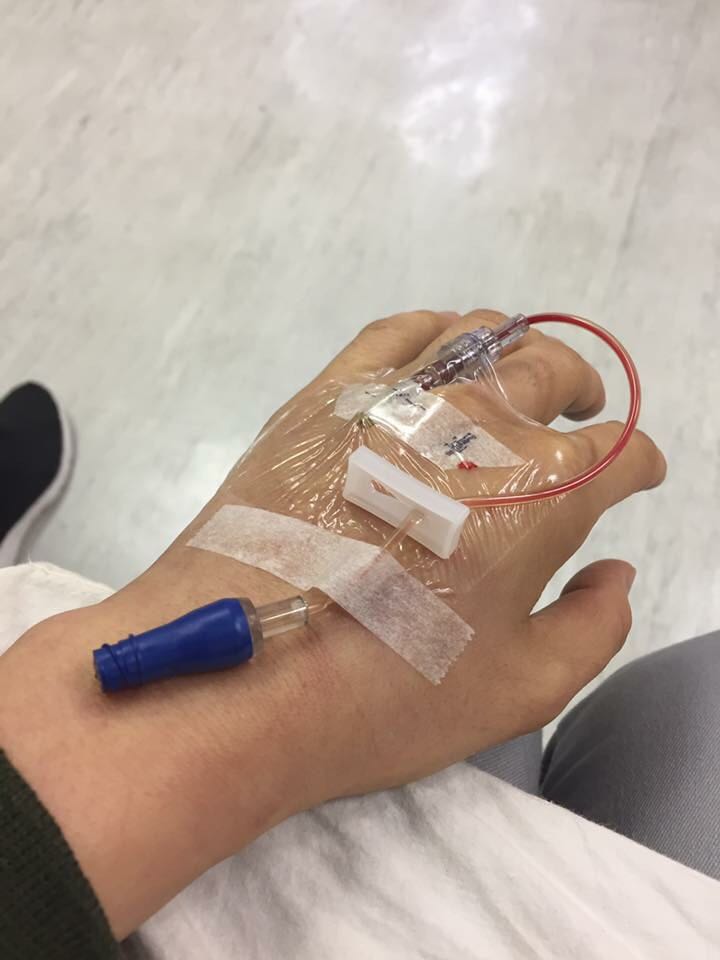

服藥後,抑鬱情況改善多了。但屋漏兼逢夜雨,2016年初她發現患上乳癌,要用上標靶藥,一針1.8萬元,整個療程一年半內打18針,費用超過32萬,還未算上診金和身體檢查等各項費用。為了節省醫療開支,Fermi 暫停看私家精神科,轉到政府覆診,卻沒想到,她抑鬱情況變得日益加重。「我食開嗰隻抗抑鬱藥,私家醫生用正廠藥係有效,但政府用副廠嘅藥,平啲但冇效;另外係食緊嘅抗癌荷爾蒙藥,都會引發抑鬱。我當時唔知,食咗十個月,自己有莫名嘅傷感,會無端端流眼淚,會想自殺,如果屋企有露台,我諗我跳咗落去死咗!」

昔日強者變為軟弱無助的病者, Fermi 幸得丈夫對她呵護備至。 Fermi 做化療,老公跟她一起剃光頭以表支持;她嘔吐,老公不斷替她抹身又抹地。人患上抑鬱,不能單靠意志來克服, 身邊人的支持十分重要。 Fermi 最初沒意識到自己的抑鬱日漸加重,家人慘變成 Fermi 的出氣袋,「我老公啲鞋一直亂放,唔會擺喺鞋櫃。我當時唔知點解覺得好忟,會鬧『搞錯呀!你可唔可能擺好啲呀!』,同我同住的姨甥女都怕咗我,不斷催我重投工作。」 最誇張之時,她竟想到要離婚。

「抑鬱最恐怖係,你根本唔知點解會咁。」 Fermi坦言,以往一直覺得自己又能幹又樂觀,但抑鬱症令她變成了另一個人,「因為失去生活動力,我開始爽約,係我成世人都唔會發生嘅事,於是更加怪自己,就更負面,更加覺得活著係冇意思。」

經過十個月黑暗歲月,Fermi 重新服用私家精神科醫生處方的正廠藥物,病情終受到控制,變回大笑姑婆。Fermi 是少數較為幸運的抑鬱症病患者,有家人照顧,亦尚算有經濟能力自費使用標靶藥物治療癌症,以及服用較昂貴的抑鬱症正廠藥物。

看到社會不公,重拾助人熱情

當Fermi精神稍為好轉,她的心思便轉回社會上的不幸人士和不公制度上去。過去兩年多,她經常進出醫院,接觸到不少癌症和抑鬱症病人,他們當中有人因經濟壓力、生活條件、家庭環境等原因,得不到最適切的治療。Fermi 慨嘆,窮人沒有患病的資格,「愈窮,的確會愈見鬼,你窮,你唔好有癌症!你唔好有抑鬱!我識一個病友,因為剛剛過了申請資助標靶藥的資產審查,要賣樓醫病,佢覺得好內疚,因為唔會再買得返樓。一講到錢,就會出現好多問題,夫妻關係、親友關係等等。」

更有單親病人因化療時無法照顧家中兒子,惟社區兒童託管服務不足,病人索性放棄化療。「其實係咪可以有一啲家務助理或者義工隊,可以喺最緊急嗰一、兩個月,幫佢做吓家務,照顧屋企,探病陪伴?喺非常時期有人關愛,可以紓緩疾病帶來嘅悲觀同痛苦。」

Fermi認為這是一環扣一環的社會問題。除了社區照顧,政府亦必須增撥更多資源,在醫療系統中正視精神病。「抑鬱症睇政府醫生,大約5至7分鐘。好似我精靈啲,2分鐘就走,我完全明白醫生的困境,他不是不想關心我,而是門外還有一大隊病人等著他。」

調適自己,重新上路

現在的Fermi重新調整自己的心態面對病患,「我接受了自己全職病人的身份,才能坦然面對密密麻麻的覆診、復康日程。」同時Fermi投身癌症義工行列,以過來人身份與病友分享自己的經驗,以舒緩病友的恐懼;一個身份怎能局限「無時停」 的Fermi呢?她現正同時結合自己親身經歷和社會政策知識,開始研究香港醫療政策和倡議工作,希望扭轉「無錢病不起的」慘況。